“十三五”開局之年所面臨的宏觀經濟波動態勢

“十三五”開局之年,即2016年所面臨的宏觀經濟波動態勢有一個顯著的特點,我國經濟增速(GDP增長率)在2007年達到14.2%的高峰之后,在應對國際金融危機的嚴重沖擊中,2010年經濟增速略有上升(10.4%),但總的看,到2015年,已連續8年處于下行調整之中。我國經濟結束了改革開放30多年來近兩位數的高速增長,進入由高速增長轉向中高速增長的速度換擋期,經濟發展進入新常態。

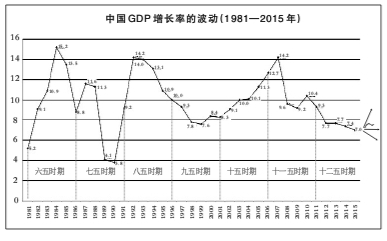

改革開放30多年來,我國經濟并不是以近10%的高速直線增長的。從經濟增長率波動10年左右的中長周期來考察,改革開放30多年來,我國經濟增速經歷了三次上升與回落的波動過程(見下圖)。

第一次上升是1982—1984年。GDP增長率從1981 年5.2%的低谷,上升到1984年15.2%的高峰,上升了10個百分點。

第一次回落是1985—1990 年。GDP增長率從1984 年15.2%的高峰,回落到1990年3.8%的低谷,回落了11.4個百分點,下行調整了6 年。

第二次上升是1991—1992 年。GDP增長率從1990年3.8%的低谷,上升到1992年14.2%的高峰,上升了10.4個百分點。

第二次回落是1993—1999 年。GDP增長率從1992 年14.2%的高峰,回落到1999 年7.6%的低谷,回落了6.6個百分點,下行調整了7 年。

第三次上升是2000—2007 年。GDP增長率從1999 年7.6%的低谷,上升到2007 年14.2%的高峰,上升了6.6個百分點。

第三次回落是2008—2015 年。GDP 增長率從2007 年14.2%的高峰,回落到2015 年7%的低谷,回落7.2 個百分點,下行調整了8年。

我們看到,在“十三五”開局之年,2016 年,所面臨的宏觀經濟波動態勢的顯著特點是,我國經濟增速已連續8年處于下行調整中,上述三次回落中歷時最長的一次。

“十三五”時期宏觀經濟走勢的四種可能性

“十三五”時期(2016—2020 年),我國宏觀經濟走勢大約有四種可能性:

第一種可能性,一路下行。由7%降到6.5%,到2020年降到6%或更低,這一預測的政策含義是,宏觀調控不再守下限和保下限,而是使下限不斷下移。

第二種可能性,一路走平。在7%左右一路走平。這一預測的政策含義是繼續守住經濟增長的下限。

第三種可能性,重返10%以上的高增長。其政策含義是強刺激。但這種可能性基本不存在。

第四種可能性,遵循經濟波動規律,使經濟運行在合理區間的上下限之間正常波動。這一預測的政策含義,是以合理區間的中線為基礎,該回升時就回升,但要把握好回升的幅度;該下降時就下降,也要把握好下降的幅度。

筆者主張要爭取以上第四種可能性,但這并不容易。

新常態并不意味著經濟增速一路下行

現在,我國經濟發展進入新常態。其中一個重要特征就是經濟增長由高速轉向中高速。但也有人將新常態片面理解為經濟增速一路下行。對此應予以高度重視,因為經濟增速一路下行將會給我國經濟與社會發展帶來一系列嚴重問題。其一,經濟增速若一路下行,到2020年,將使城鎮居民人均收入比2010年翻一番的目標難以實現。其二,經濟增速若一路下行,到2020 年,將使GDP比2010年翻一番目標的實現面臨風險,特別是將會嚴重影響市場預期和企業投資。其三,經濟增速若一路下行,將會影響財政收入的增長,進而導致需要財政支持的經濟結構調整、經濟發展方式轉變、有關改革措施、各項社會事業的發展、社會保障的擴大、收入差距的調節等,都會受到影響。

新常態并不意味著經濟增速一路下行。不要把新常態泛化、娛樂化,更不要把一些“異常態”“非常態”的現象也都說成是“新常態”。有人說“趕超型國家的經濟發展在經歷一段高速增長之后,其增長速度會下臺階,這是客觀規律”,這種說法沒錯。但如果說這個“下臺階”一定是“大幅度”下臺階,或一定是長時間一路下行,這種說法則不是客觀規律。特別是從我國是一個地域遼闊、人口眾多的發展中大國這一基本國情出發,我國經濟具有巨大韌性、潛力和回旋余地,未來發展空間還很大。在新常態下,經濟增長從高速轉向中高速,我們要主動適應新常態,堅持以提高經濟發展質量和效益為中心,堅持把轉方式、調結構放到更加重要的位置,但這并不意味著要使經濟增速一路下行。

為“十三五”時期經濟增速適度回升積蓄力量

我們不能僅就短期宏觀調控的力度問題去爭論,不能僅就宏觀調控是該松還是該緊、是微刺激還是強刺激去爭論。同時,也不是靠簡政放權、僅靠市場機制的調節作用所能解決的,市場機制具有自發性和下滑慣性。

2012、2013、2014年的3年中,宏觀調控每年采取的是“微刺激”與“保下限”政策,打了3次“下限保衛戰”,每年形成了一個循環圈,即“ 經濟增速下滑——微刺激——小幅反彈——再下滑”的循環圈。大體上說,每年初,經濟增速下滑;然后,采取“微刺激“措施,經濟增速小幅反彈;隨后至下一年初,經濟增速又繼續下滑。要擺脫年年打“下限保衛戰”的被動局面,把握經濟運行合理區間的中線,防止經濟增速一路下行,就需要從國家宏觀經濟管理的更高層面來解決,也就是要從我國中長期經濟發展新的頂層設計層面來解決,尋找我國經濟發展總體戰略層面的重大創新和突破,從而尋找對于經濟增長具有中長期持久推動的力量。2015年黨中央關于“十三五”規劃建議的編制,以及2016年初國家“十三五”規劃綱要的實施,將會是在我國經濟發展進入新常態后,對我國未來經濟發展做出的重大戰略部署,將會形成對我國經濟增長具有中長期持久推動的力量。特別是“ 一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶這三大國家戰略的布局和實施,標志著我國經濟發展在空間格局上的重大創新和突破,將會充分利用和發揮我國經濟的巨大韌性、潛力和回旋余地,釋放出需求面和供給面的巨大潛力,凝聚起對我國經濟增長具有中長期持久推動的力量。

從前述改革開放以來我國經濟增速所經歷的3 次上升過程來考察,其中,相關的五年計劃或規劃的實施起到了重要的推動作用。如,在第一次上升過程中,1982—1984年,正值“六五”時期的第2、3、4年;在第二次上升過程中,1991—1992年,正值“八五”時期的第1、2年;在第三次上升過程中,2000—2007年,正值整個“十五”時期,以及“十一五”時期的第1、2 年。參考這種情況,“十三五”規劃的啟動和實施,有可能積蓄起推動我國經濟增長向上的力量,有可能使經濟增速止跌企穩,并適度回升。這樣,2015 年經濟增速的回落有望觸底,即有望完成階段性探底過程,“十三五”時期有可能進入新常態下的新一輪上升周期。新一輪上升周期不是單純地讓經濟增速適度回升起來,更不是要重回過去兩位數的高增長狀態,而是要實現有質量、有效益、可持續的回升。要借回升之勢,營造良好的宏觀經濟運行環境,更好地實現穩增長與轉方式、調結構、促改革、惠民生的有機結合,更好地實現全面建成小康社會的偉大奮斗目標。

(作者:劉樹成 中國社會科學院學部委員、經濟學部副主任)